Die anderen sind schuld

Pflegedienste ambulant und stationär melden nach den ausgesetzten Insolvenzen in den Coronajahren rund 25 Prozent mehr Insolvenzen als in den Vorjahren an. Als Gründe werden pauschal unzureichende Refinanzierung, hohe Bürokratiebelastungen und steigender Personaldruck als wesentliche Ursachen genannt.

Unzureichende Refinanzierung

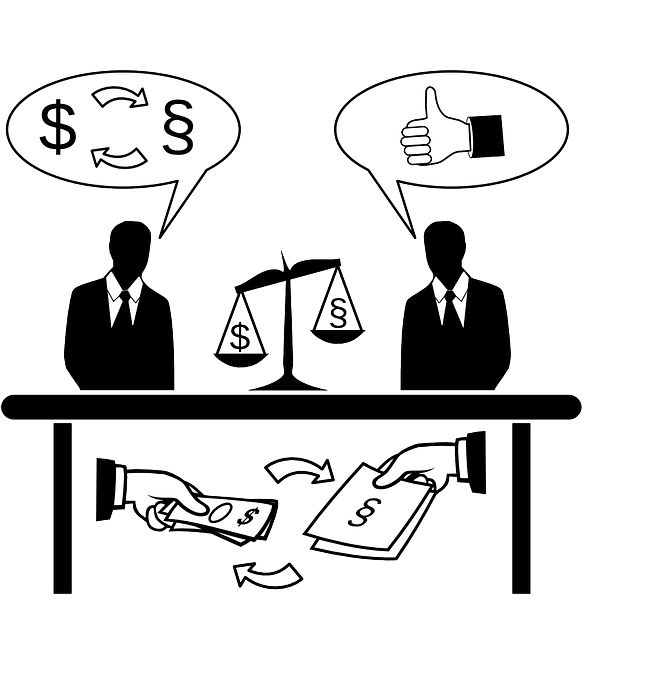

Als erstes hört man, die schlechte Zahlungsmoral der Pflegekassen und Sozialämter führen die Unternehmen in die Insolvenz. Dies ist sicherlich ein Aspekt, der sich aus strukturellen Problemen im Unternehmen ergibt.

Nicht selten ist die Leistung nicht genügend dokumentiert. Die erbrachte Pflegeleistung kommt nicht oder nicht rechtzeitig zur Abrechnung. Dann ist weniger Geld in der Kasse, als benötigt wird, um Rechnungen und Gehälter fristgemäß zahlen zu können. Dies sind organisatorische Schwierigkeiten, wie sie in jedem Unternehmen vorkommen. Es fehlt das notwendige Controlling.

Die behauptete unzureichende Refinanzierung wird damit nicht belegt.

Die notwendige laufende Kontrolle und Steuerung sind mit den heutigen EDV-Möglichkeiten leicht gegeben. Voraussetzung ist, dass die verhandelten „Wunschentgelte“ mit der effektiven Belegung und den sich daraus ergebenden Erlösen mit den laufenden Kosten abgeglichen und angepasst werden.

Das Geheimnis der Wunschentgelte

Die zukünftig notwendigen Erlöse sind abhängig von der richtig prognostizierten und möglichen Belegung je Pflegegrad im Verhältnis zu den vorhandenen Mitarbeitern und deren Kosten. Die Kalkulation ist ein standardisiertes und in sich stimmiges Verfahren.

Warum wird ein Geheimnis daraus?

Die echten betriebswirtschaftlichen Zahlen sind interne Anhaltspunkte der Entgeltfindung. Die Kalkulation gegenüber den Landespflegekassen beruht auf der Fortschreibung plausibler maximaler Werte der Vorjahre seit 1995. Die PflegebuchführungsVO ist eine Formalie.

Testierte Bilanzwerte der jeweiligen Einrichtung werden nicht verlangt. Die Pflegekassen haben bei Konzernen durch die Konsolidierung der Bilanzen zu einer Gesamtbilanz keine Möglichkeit die Werte je Einrichtung zu prüfen.

Dieses Defizit wurde im Gesetzgebungsverfahren durch die Wissenschaft gesehen. Die Kontrolle in der

Einrichtung wurde dem Bewohnerbeirat formal übertragen. Es heißt zum Pflegesatzverfahren in § 85 SGB XI Absatz 3 Satz 2 „Das Pflegeheim hat Art, Inhalt, Umfang und Kosten der Leistungen, für die es eine Vergütung beansprucht, durch Pflegedokumentationen und andere geeignete Nachweise rechtzeitig vor Beginn der Pflegesatzverhandlungen darzulegen; es hat außerdem die schriftliche Stellungnahme der nach heimrechtlichen Vorschriften vorgesehenen Interessenvertretung der Bewohnerinnen und Bewohner beizufügen.“

Schriftliche Stellungnahme

Eine Stellungnahme ist nicht ein vom Träger gefertigtes Dokument, welches oft ohne förmlichen Beschluss des Gremiums einseitig vom Vorsitzenden unterzeichnet wird.

Zu prüfen sind Art, Inhalt, Umfang und Kosten der Leistungen der Gegenwart und abzugleichen mit den Prognosedaten. Diese umfangreiche Arbeit war anfangs durch die rüstigen Bewohner noch möglich. Bei den heutigen Pflegegraden und relativ geringeren Aufenthaltszeiten je Bewohner ist die notwendige Prüfung nur leistbar durch die ins Gremium gewählten Angehörigen und Seniorenvertreter.

Was nutzt ein Gesetz, das nicht wahrgenommen oder gar bewusst ignoriert wird.

Das Bundessozialgericht mahnt, mit Urteil vom 26.09.2019 – B 3 P 1/18 R[i], die jahrzehntelange Missachtung der Mitwirkung des Bewohnerbeirates bei der Entgelterhöhung an. Gesetze zu Gunsten der Bewohner werden oft nicht umgesetzt. Ein Apell der weiterhin ungehört verhallt.

Es hat sich ein System etabliert, die Verantwortung zu aufzuteilen und die Hände in Unschuld zu waschen. Damit es funktioniert stört schon die notwendige Kontrolle. Notwendige Reformgesetze sind auch abhängig vom politischen Willen der Parteien und Regierungen. Es ist leicht allgemeine Forderungen aufzustellen und einzufordern, wenn der Sachverstand nicht gegeben ist.

Transparenz und Nachhaltigkeit sichert die Zukunft der Pflege

Stören die Nachfrager und Mitarbeiter

Die gewählten Bewohnerbeiräte werden in den Einrichtungen als notwendiges Übel betrachtet und erhalten oft eine Spielwiese nach den Wohn- und Teilhabegesetzen der Länder. Die notwendige Aufklärung über die eigentliche Aufgabe nach dem SGB XI und Kontrolle entfällt, ist oft unbekannt. Dazu kommt, dass die Träger die Einrichtungs- und Pflegedienstleiter diese bei der Entgeltfindung oft nicht einbeziehen.

Wie sollen

- aufkommende Fragen beantwortet werden,

- notwendige Steuerungsaufgaben vor Ort übernommen werden?

Verbraucherschutz wird nicht selbstverständlich eingehalten, muss eingefordert und durchgesetzt werden. Die Mitwirkung und Mitbestimmung ist ein demokratisches Element.

Die Frage stellt sich: Regulieren die Abgeordnete die Angelegenheiten ihrer Wähler oder überwiegen die Lobbyinteressen?

Die Realität mahnt die·

- demokratischen Parteien, die Daseinsvorsorge sozial gerechter zu gestalten,·

- Bürger sich aktiv einzubringen und ihre Interessen nicht länger zu vernachlässigen. ·

- Wie lange hält „die“ Gesellschaft noch zusammen – der Markt regelt das Defizit der Pflege nicht auf Dauer – im Gegenteil „Privat vor Staat“ ist kontraproduktiv für Arbeitnehmer und Rentner.

Vor Ort Einfluss nehmen

Offene Kommunikation mit nachvollziehbaren Fakten wird in der digitalen Welt ermöglicht, kann Gerüchten vorbeugen und Mitwirkung erleichtern. Lassen wir uns nicht länger durch Worte blenden, fordern wir die Versprechen ein.

Dies ist die Fortsetzung von: Missverstandene Versicherung

[i]https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Entscheidungen DE/2019/2019_09_26_B_03_P_01_18_R.html

******************